文/王敏俐

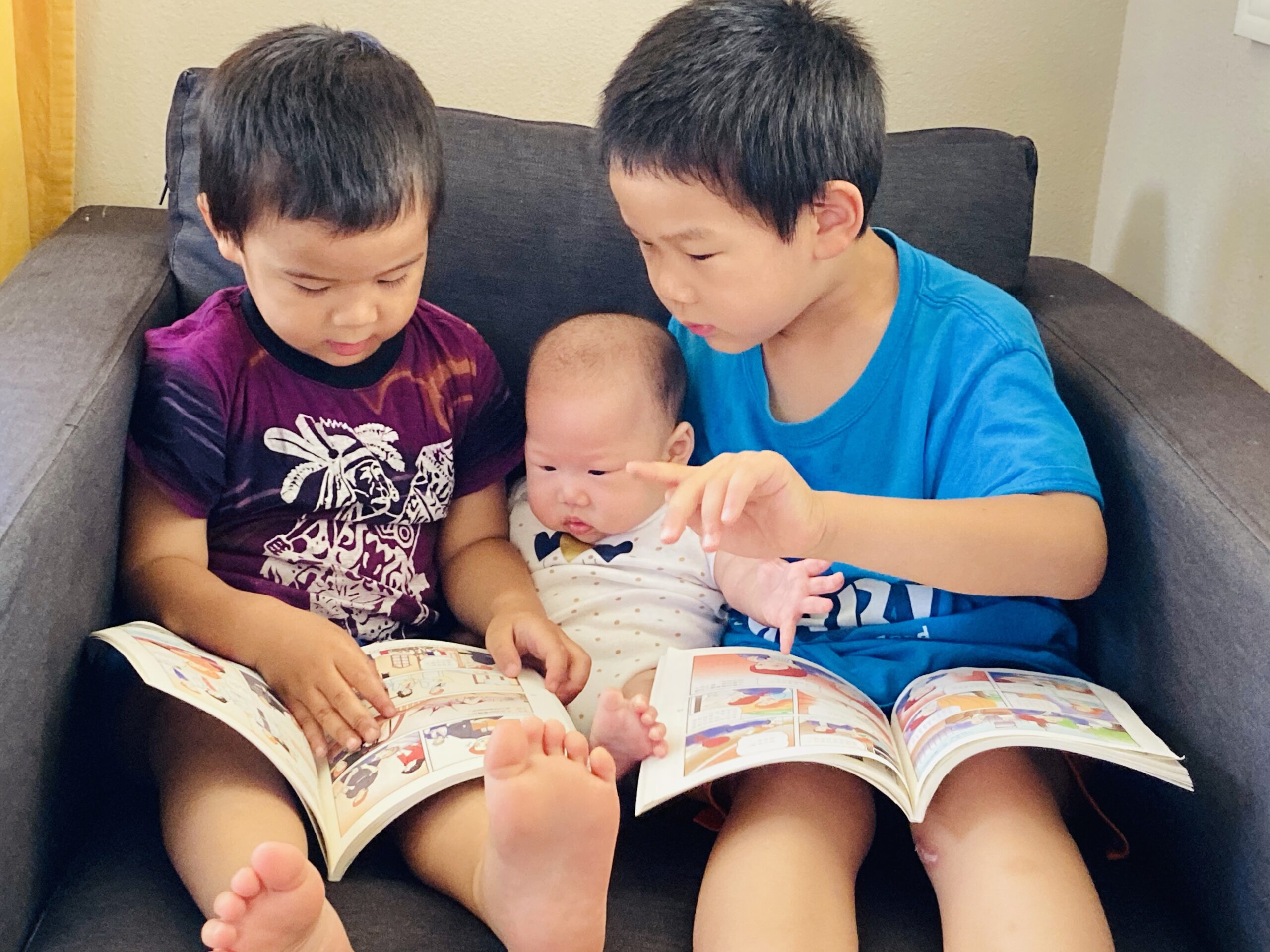

我們傳遞給孩子的是學習的熱情,還是追求進度的焦慮?

孩子們最近愛上寫故事,對我說,媽媽我現在覺得玩具都不好玩了,我只想寫故事!

閱讀著他的「大作」,其實他的故事裡有不少錯字與文法錯誤,但是我決定,一開始先不急著去糾正,讓他先好好享受創作的樂趣。幾天後,寫完了想寫的,他又跑來問我還可以寫什麼,我便開始鼓勵他臨摹改寫手邊的故事書,給他一些詞彙讓他放到創作裡,給他一些參考的句型。現在,他又開始文思泉湧了。我只盼望,他可以帶著這樣的熱情繼續去探索生命的無限可能。

曾經有一位自學媽媽想請我指導她的孩子如何欣賞文學作品,我回答她,對於一個剛開始進入文學殿堂的孩子而言,如果文學成為一堂要交作業的課,成為一種壓力,那麼,閱讀就不再是一種享受,而是一個重擔了。唯有等到孩子自己渴望深進,陪伴他們一起賞析文學文本,才有意義。

成為一個自學教育者之後,我自己也開始花許多時間去思考與追溯學生時代求學的點點滴滴。在倒帶的過程中,有一個畫面深深的鎖在我的腦海中,事實上,在某種程度來說,那一堂課,是我求學生涯的一個轉捩點。

在國中時,國文常常是一門讓我非常痛苦的課程,對於那時候的我來說,國文課就是不斷的練習聽寫,默寫,背古文註釋的一個乏味課程,在那個年代,每一次小考不及格,我就會被老師搬到特別坐享受「特別」的照顧,那是我極抗拒的一門學科。但是到了國三,班上換了國文老師,是一個長髮飄逸,氣質溫柔卻又堅定的一個女老師。一開始是被老師美麗的外表吸引而喜歡上課,然而有一天在課堂中,我卻因著這個老師,生命與文學相遇。

國三國文課本裡,有一篇古文,是林覺民的《與妻訣別書》。那是清末時的革命烈士在起義前寫給愛妻的一封遺書。那一天下午的國文課,老師要我們每一個人闔上書本,閉上眼睛,在一分鐘的靜默與沈澱之後,整個教室安靜,窗外樹梢的翠葉隨風發出窸窣聲響。

美麗的長髮老師站在講台上,開始為我們朗讀這一封革命烈士與妻子的告別書信。老師的聲帶不是高亢的那一種,她的嗓音低沈卻嘹亮,卻有一種與生俱來的傲執蘊含其中。當老師讀到林覺民向妻子傾訴自己為何要捨棄生命參與當時的起義之時,我真的感受到林覺民就站在我的面前,那麼樣的清澈,那麼樣的悲憤,那麼樣的壯志斷腕,那麼樣的兩難。林不只是寫給妻子,也是寫給自己,告訴自己非得如此去行的必要性。他在對妻子的不捨之中,也是再一次地堅定自己的意志。

而後,長髮老師繼續朗讀林覺民告別妻子時所給的託付,老師的語氣由憤慨轉為溫柔,終而哽噎,淚聲俱下。我的靈魂為之一震,在那樣的一個瞬間,我竟感覺自己進入了林覺民的妻子哀傷而壯麗的語境之中,久久不能自己,文學的巨流朝向我襲面而來,心中的火苗從此點燃。從那時起,寫詩的時光佔滿我的青春,國文課成為我的最愛,那個曾經國文課打瞌睡、成績總是不及格的女孩,竟然在大學的入學考試時,國文得了滿級分,但是對我而言,分數已不是重點,重點是,文學從此與我一生相伴。

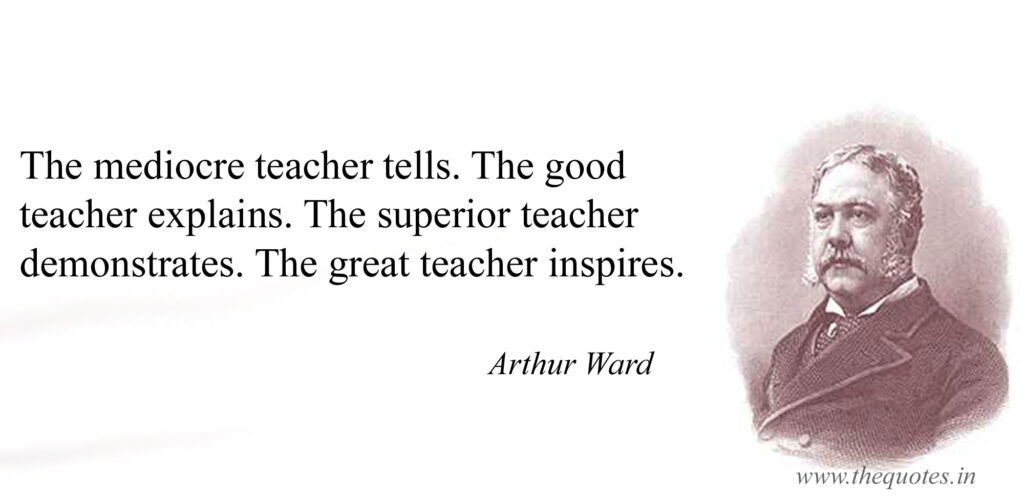

作家威廉. 亞瑟. 華德(William Arthur Ward)曾經寫下:

The mediocre teacher tells.

The good teacher explains.

The superior teacher demonstrates.

The great teacher inspires.

多數的老師傳授新知,

好的老師闡釋其中的奧密,

優秀的老師活出洞見的精髓,

然而,一個偉大的教育者,卻是點燃我們一生的熱情。

願每一個教育者,都可以成為一個傳遞火把的人。